| 項目 | 内容 | 備考 |

| 発生日時 | 明治24年(1891年)10月28日 6時38分50秒 | |

| 地震規模 | M8.0(日本史上最大級の内陸地殻内地震) | 関東大地震(1923年)でM7.9 |

| 最大震度 | 震度7 | |

| 震央・震源 | 本巣市根尾水鳥付近 深さ10km | 直下型地震 |

| 全死者数 | 7,273人 | 関東大震災では105,385人 |

| 全壊家屋 | 142,177棟 | |

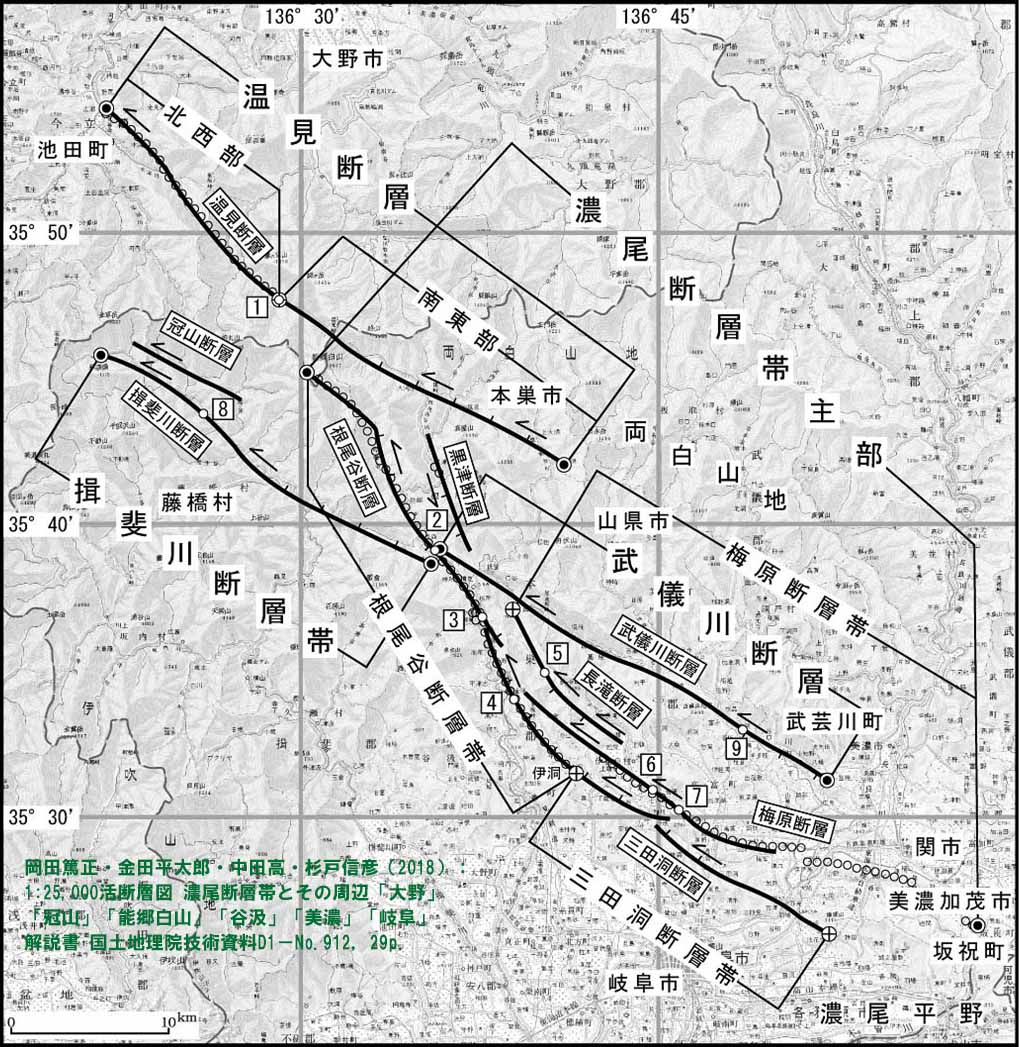

| 震源断層 | 濃尾断層帯のうち、根尾谷断層帯、梅原断層帯、温見断層 | (下図参照) |

ホームに戻る

ホームに戻る

約130年前の明治24年(1891年)、本巣市水鳥を震央としてM8.0の大地震が起こりました。

当時の見延での被害記録はあまり残っておりません。災害も歴史の一部として、少し調べてみました。

濃尾地震の概要

濃尾地震の概要

トップに戻る

項目 内容 備考 発生日時 明治24年(1891年)10月28日 6時38分50秒 地震規模 M8.0(日本史上最大級の内陸地殻内地震) 関東大地震(1923年)でM7.9 最大震度 震度7 震央・震源 本巣市根尾水鳥付近 深さ10km 直下型地震 全死者数 7,273人 関東大震災では105,385人 全壊家屋 142,177棟 震源断層 濃尾断層帯のうち、根尾谷断層帯、梅原断層帯、温見断層 (下図参照)

見延の被害

見延の被害見延の被害は、本巣郡志(下巻のP711)に次の様に記載されています。トップに戻る

他の地区に比べると、被害は少ない方だと思われます。しかし、半壊率が50%なので、被害は甚大でした。

全戸数 全壊戸数 半壊戸数 死者数 負傷者数 152戸 3戸 75戸 1人 2人

見延ではありませんが、私の祖母から聞いた伝聞です。曾祖母が子どもの時に濃尾震災があって、本巣市文殊の家にいて、揺れている最中に、家から飛び出して遠くを見たら、地平線が波のようにうねっていた…と言うのです。誇張表現が含まれているかも知れませんが、当時生きていて存命の方はいませんので、聞くこともできず残念です。

岐阜県博物館調査研究報告「根尾谷断層の地質」遠藤淑彦氏(1996)より

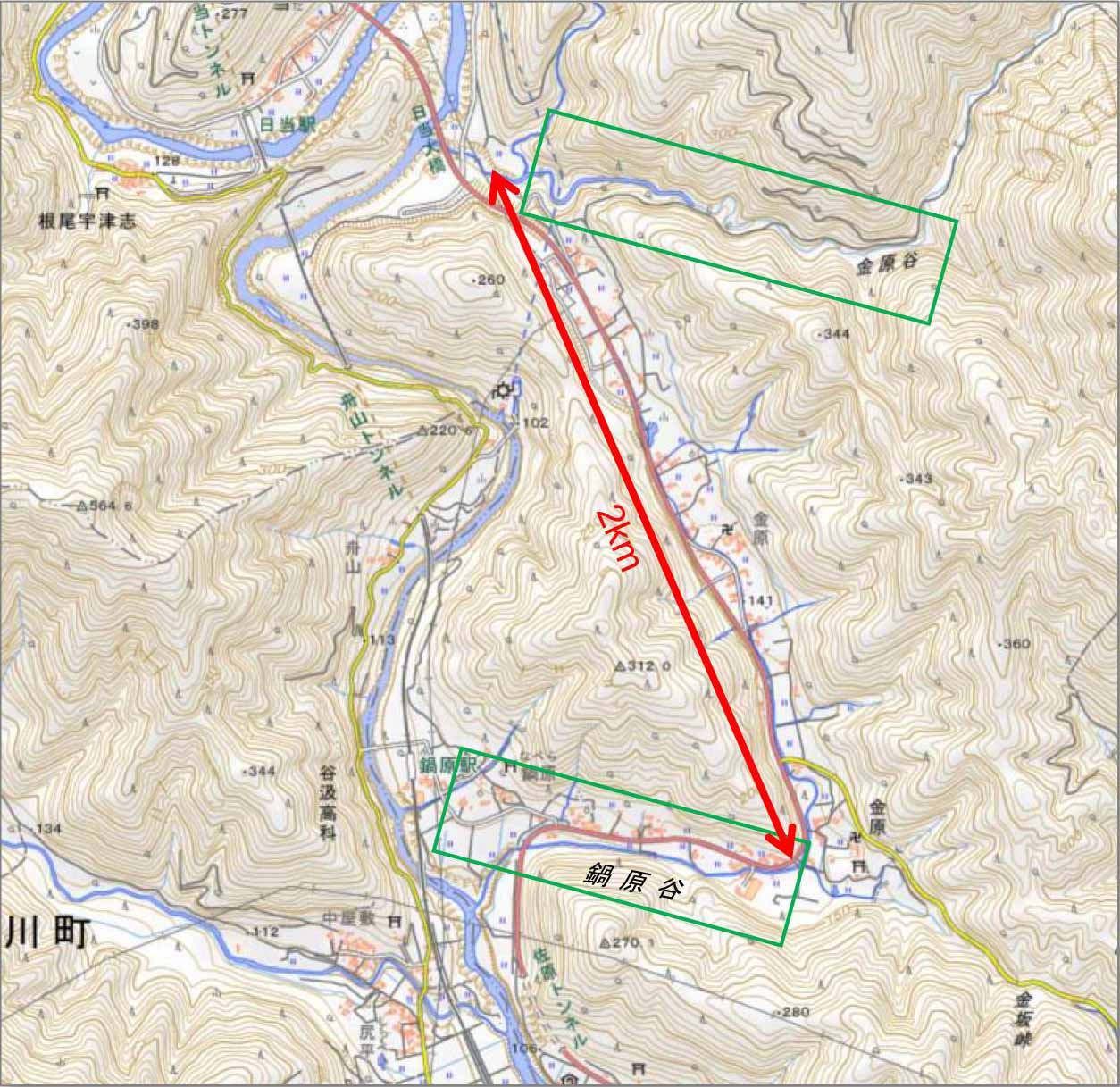

岐阜県博物館調査研究報告「根尾谷断層の地質」遠藤淑彦氏(1996)より上の報告書(P93)によると、次の様に書かれています。トップに戻るつまり、かつて金原谷と鍋原谷は繋がった1本の谷であったが、横ずれを何回も繰り返し現在の2kmのずれとなった…との考えから来ているようです。(右図参照)

金原地区の金原谷と鍋原谷の約2kmの左横ずれの変位が認められる。

これによれば、1回の横ずれで2m移動したとすると、2km÷2m/回=1000回 となり、過去に1000回の地震(横ずれ)を起こしていたことになります。

ちょっとドキッとしますね。

地震調査研究推進本部の報告書(2005)より

地震調査研究推進本部の報告書(2005)より

上の報告書によると、次の様に書かれています。トップに戻る※1の根拠 … 神所川の28mの横ズレ ÷ 神所川支流の堆積物に覆われる低位段丘面上部の年代が約16,000年前であり、中付近に分布する段丘面の形成時期はこれより少し若いとされていることから、28m÷14000年 = 0.002m/年 = 2m/千年

根尾谷断層 梅原断層 三田洞断層 平均的ずれ速度 2m/千年程度 ※1 不明 不明 濃尾震災時の移動量 2〜3m程度 最大7.4m 3m程度 1〜2m程度 平均活動周期 約2,100〜3,600年 14,000〜15,000年 不明 過去の活動回数 ※A: 約14,000年の間に10回

※B: 約11,000年の間に6回300年以内の発生確率 ほぼ0% ほぼ0% 予想地震規模 M7.3 M7.4

当分は大丈夫なようですが、「災害は忘れたころにやって来る。」ですので、いざというと時の準備は怠らないようにしたいものです。防災訓練や地域の協力も大切にしたいものです。